— शेष नारायण सिंह —

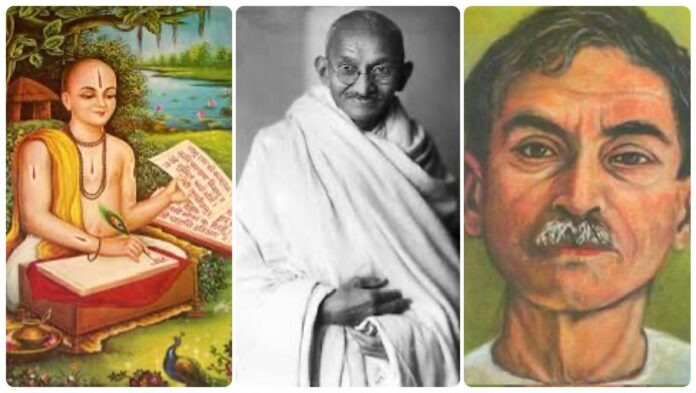

गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीरामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में रामराज्य की जो बात की है वह वास्तव में किसी भी वेलफेयर स्टेट का लक्ष्य हो सकता है . मानस में वर्णित रामराज्य में किसी को भी दैहिक ,दैविक, भौतिक कष्ट नहीं होता था. सब लोगों में आपसी प्रेम का सम्बन्ध था . अपने स्वधर्म यानी कर्तव्य का पालन करते थे . किसी की अकालमृत्यु नहीं होती थी,, कोई दरिद्र नहीं था ,दुखी और गरीब लोग कहीं नहीं थे , अहंकारी लोग नहीं थे ,सभी ज्ञानी थे और किसी के प्रति कपट भाव रखने का कोई न अवसर था और न ही कोई कारण था . तुलसी बाबा ने बताया है कि रामराज्य में “ नर अरु नारि चतुर सब गुनी “ यानी स्त्री और पुरुष सभी चतुर और गुनी थे यानी शिक्षा का प्रसार था . यह शिक्षा केवल पुरुषों के लिए नहीं थी . इसमें स्त्रियाँ भी बराबरी के साथ शामिल थीं . रामचरितमानस में रामराज्य की जो परिकल्पना की गयी है वह किसी भी सरकार या शासक के लिए एक सपना पूरा होने जैसी स्थिति हो सकती है .

दैहिक , दैविक और भौतिक कष्ट गरीब आदमी को ज्यादा होता है क्योंकि उसके पास उसकी काट के लिए ज़रूरी आर्थिक इंतज़ाम नहीं होता. एक सम्पन्न आदमी को बीमारी उतना कष्ट नहीं देती जितना गरीब आदमी को . इसलिए रामराज्य को एक आदर्श वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना मानने से ही बात बनेगी . हिन्दू धर्म की प्रभुता वाला राज्य बनाना रामराज्य का उद्देश्य नहीं है . उसको धार्मिक राज्य बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए . संत तुलसीदास के बाद रामराज्य की विषद विवेचना करने वालों में महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर है उन्होंने अपने कई लेखों ,भाषणों और साक्षात्कारों में रामराज्य के बारे में स्पष्ट राय दी है ,बहुत सारी भ्रांतियों का निवारण भी किया है . आज़ादी की लड़ाई के दौरान तरह तरह की बातें की जा रही थीं . स्वराज्य और रामराज्य की अलग तरह से विवेचना हो रही थी . लेकिन उन्होंने मार्च 1930 में अपनी बात को जोर देकर साफ़ किया . हिंदी नवजीवन के एक लेख में उन्होंने रामराज्य के बारे में लिखा था ,” स्वराज्य के चाहे जितने अर्थ किये जांय लेकिन मेरे लिए वह रामराज्य ही है .अगर कोई रामराज्य शब्द का बुरा मानेगा तो मैं धर्मराज्य कहने को तैयार हूँ . रामराज्य शब्द का अर्थ है कि उसमें गरीबों की रक्षा होगी, सब कार्य धर्मानुसार ( नियमानुसार ) किए जाएंगे और जनता के मत का हमेशा सम्मान किया जाएगा. …..रामराज्य स्थापित करने के लिए हमें विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है. जो आवश्यकता है वह सभी धर्मों के लोगों में आज भी मौजूद है.”

रामराज्य और स्वराज्य की अपनी मूल अवधारणा से गांधी जी कभी हटे नहीं . असहयोग आंदोलन के समय मई, 1921 में भी उन्होंने गुजराती ‘नवजीवन’ में लिखा था कि “ ‘कुछ मित्र रामराज्य का शब्दार्थ पूछते हैं और कहते हैं कि जब तक राम और दशरथ फिर से जन्म नहीं लेते तब तक क्या रामराज्य मिल सकता है? हम तो रामराज्य का अर्थ स्वराज्य, धर्मराज्य, लोकराज्य करते हैं. वैसा राज्य तो तभी संभव है जब जनता धर्मनिष्ठ और वीर्यवान बने. …अभी तो कोई सद्गुणी राजा भी यदि स्वयं प्रजा के बंधन काट दे, तो भी प्रजा उसकी गुलाम बनी रहेगी. हम तो राज्यतंत्र और राज्यनीति को बदलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं; बाद में हमारे सेवक के रूप में अंग्रेज रहेंगे या भारतीय हमें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी. हम अंग्रेज जनता को बदलने का प्रयास भी नहीं करते. हम तो स्वयं अपने-आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं.’”

महात्मा गांधी ने रामराज्य के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बहुत ज़रूरी बताया था . जनवरी, 1925 में उन्होंने कहा था – ‘…मैं सदा से कहता आया हूं कि जब तक सार्वजनिक जीवन में भारत की स्त्रियां भाग नहीं लेतीं, तब तक हिन्दुस्तान का उद्धार नहीं हो सकता. लेकिन सार्वजनिक जीवन में वही भाग ले सकेंगी जो तन और मन से पवित्र हैं. जिनके तन और मन एक ही दिशा में – पवित्र दिशा में चलते जा रहे हों, जब तक ऐसी स्त्रियां हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन को पवित्र न कर दें, तब तक रामराज्य अथवा स्वराज्य असंभव है. यदि ऐसा स्वराज्य संभव भी हो गया, तो वह ऐसा स्वराज्य होगा जिसमें स्त्रियों का पूरा-पूरा भाग नहीं होगा, और वह मेरे लिए निकम्मा स्वराज्य होगा.” महात्मा गांधी ने हमेशा ही रामराज्य की पोंगापंथी कल्पना करने वालों को महत्व नहीं दिया और उनको भटका हुआ ही माना. उन लोगों को महात्मा गांधी की यह बात आज भी नाग़वार गुज़रेगी लेकिन सच्चाई वही है जो महात्मा गांधी ने कहा है .

महात्मा गांधी के रामराज्य में जाति-व्यवस्था का भी कोई स्थान नहीं था .उन्होंने जाति-व्यवस्था को रामराज्य अथवा स्वराज्य के लिए घातक बताया था . उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ,” जाति के इन छोटे-छोटे बाड़ों का नाश होना चाहिए. मुझे इस बारे में कोई शक नहीं कि हिन्दू-धर्म के भीतर जातियों के लिए कोई जगह नहीं है. आज जो जातियां हैं उनको यज्ञ की आहुति के रूप में उपयोग कर स्वाहा कीजिए और नई जाति मत बनने दीजिए…… यदि हम खुले मन से देखें तो पता लगेगा कि हमारी जातियां हमारी तरक्की को, मानव धर्म को, स्वराज्य को और रामराज्य को रोकने का काम करती है. “

रामराज्य को हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिशों को महात्मा गांधी सही नहीं मानते थे . आज़ादी मिलने के पहले ही उन्होंने फरवरी 1947 में अपनी एक प्रार्थना सभा में इस बात को विधिवत समझाया था . उन्होंने कहा कि , “ मैंने अपने आदर्श समाज को रामराज्य का नाम दिया है. कोई यह समझने की भूल न करे कि राम-राज्य का अर्थ है हिन्दुओं का शासन. मेरा राम खुदा या गॉड का ही दूसरा नाम है. मैं खुदाई राज चाहता हूं जिसका अर्थ है धरती पर परमात्मा का राज्य. …ऐसे राज्य की स्थापना से न केवल भारत की संपूर्ण जनता का, बल्कि समग्र संसार का कल्याण होगा.” उन्होंने अमीर और गरीब के बीच मौजूद खाईं को रामराज्य के लिए खतरा बताया था . उन्होंने कहा की,” ‘आज आर्थिक असमानता है. समाजवाद की जड़ में आर्थिक असमानता है. थोड़ों को करोड़ और बाकी लोगों को सूखी रोटी भी नहीं, ऐसी भयानक असमानता में रामराज्य का दर्शन करने की आशा कभी न रखी जाए. “

आज देश और समाज में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं. चारों तरफ रामराज्य की बातें हो रही हैं . उसकी अवधारणा में भ्रांतियाँ भी फैलाई जा रही हैं . ऐसी स्थिति में हमको चौकन्ना रहना होगा और उसी रामराज्य को सही मानना होगा जिसका वर्णन संत तुलसीदास ने किया है और महात्मा गांधी ने जिसको आधुनिक संदर्भ दिया है।

————-

वर्ष 1935 मे मृत्यु से एक साल पहले जब वे वर्धा में गांधीजी से मिलकर घर लौटे और गांधीजी की प्रशंसा का पुल बाँधना शुरू किया, शिवरानी जी ने कहा, “तुम गांधीजी का चेला बनकर लौटे हो?” “नहीं इसमें चेला होने की क्या बात है ? गांधीजी जो काम आन्दोलन के द्वारा कर रहे हैं, वही काम मैं कलम के द्वारा कर रहा हूँ।”

स्पष्ट है कि प्रेमचंद अपनी पहचान को गांधी के चेला के रूप में नहीं बनाना चाहते थे। गांधीजी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और प्रेमचंद भी महाजनी सभ्यता की बेड़ियों में जकड़े भारतीय समाज की मुक्ति के लिए और एक शोषणहीन समाज के निर्माण के लिए अपने ढंग से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनो एक पथ के पथिक थे, वैचारिक सहचर थे। दोनो समान रूप से शोषणहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। तुलसीदास के साहित्य में अन्तर्विरोध है। रामराज्य प्रसंग में स्त्री-पुरुष, अगडी और पिछडी जाति सब समान रूप से सुखी है, सुशिक्षित हैं, सच्चरित्र हैं, सकरुण हैं, लेकिन अन्य स्थानो पर तुलसीदास सामाजिक विषमता का समर्थन भी करते हैं। प्रेमचंद इसे समझते थे, इसलिए रामकथा नामक पुस्तक तो उन्होंने लिखी, लेकिन तुलसी जयन्ती समारोह मे व्याख्यान देने के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

गांधी के विचार में वह अन्तर्विरोध नहीं है जो तुलसीदास की सामाजिक सोच में है लेकिन चूंकि वे राष्ट्र की आजादी की लड़ाई लड रहे थे और यह समझते थे कि तुलसीदास-वर्णित पतिव्रता सीता जैसे पवित्र राष्ट्रीय के प्रयोग की रणनीति द्वारा देश के हर समुदाय को संगठित कर मुक्तिसाधक बनाया जा सकता है, उनके नारी और दलित-प्रश्न से सम्बद्ध उनके विचार में वैसी प्रखरता नहीं है जैसी गोदान के मुखर किसान स्त्री-पुरुष के माध्यम से प्रेमचंद व्यक्त करते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाये क्योंकि वे गांधी के साम्प्रदायिक सद्भाव, अछूतप्रथा उन्मूलन और मुक्ति संघर्ष के प्रति अवश्य ही आस्थावान थे, लेकिन साथ ही वे किसान और मजदूरों को न्याय और हक की लडाई लडने का आह्वान करने वाले मार्क्स के विचार से भी प्रभावित थे। वे समाजवाद को गरीबों के शोषण और उत्पीडन के खाद पर पनपी महाजनी सभ्यता का विकल्प मानते थे और वे यह भी चाहते थे कि वह विकल्प भारत में खूनी क्रांति के जरिये नहीं आये। एक पत्र में प्रेमचंद ने लिखा, ‘मैं ध्वंस नहीं चाहता और क्रांति हमें बुरी डिक्टेटरशिप तक ले जा सकती है।’

प्रेमचंद ने लिखा “किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान वस्तु या सम्पत्ति उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं– जो दलित है, पीडित है, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत या वकालत करना साहित्यकार का फर्ज है। उसकी अदालत समाज है। ” प्रेमचन्द के इस सिद्धांत का उदाहरण है ‘कफन’ जिसे पढकर पाठक के मन मे घीसू और माधव के प्रति सहानुभूति जगती है और वे सोचने लगते हैं कि सवर्णकेन्द्रित वर्णव्यवस्था के शोषण-दमन का नागपाश दलित समाज को जकडकर उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कितनी बेरहमी से चकनाचूर कर देता है, उसे कितना दयनीय बना देता है।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.