— अरुण कुमार त्रिपाठी —

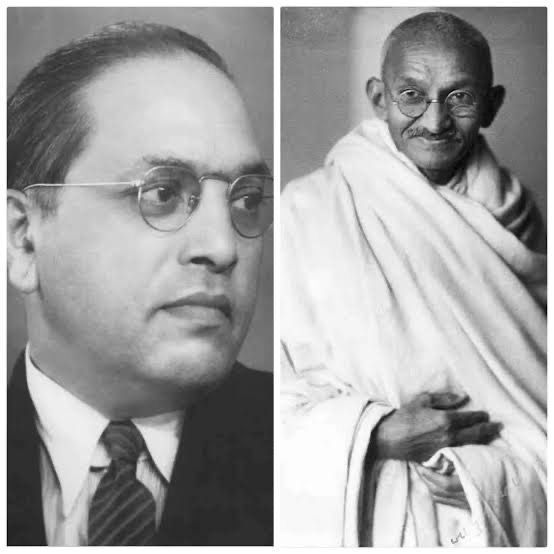

बयालीस के आंदोलन में गिरफ्तार हुए गांधीजी ने आगाखान पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास शुरू किया। उनका उद्देश्य अपना पक्ष दुनिया के सामने रखना था और आंदोलन के दौरान होनेवाले दमन का प्रतिरोध करना था। गांधी का आरोप था कि बंगाल में अकाल फैला हुआ है और सरकार वहाँ लोगों को राहत सामग्री नहीं पहुँचा रही है। उनका यह भी कहना था कि आंदोलन के दौरान हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है क्योंकि उसने पहले ही सारे नेताओं को पकड़कर जेल मे डाल दिया और स्वयं भारी दमन कर रही है। गांधी के अनशन का दबाव सरकार पर पड़ा और चारों तरफ से मंत्रियों से इस्तीफे की माँग होने लगी। माधव राव अणे, होमी मोदी और नृपेंद्र सरकार ने इस्तीफा दे दिया लेकिन डा आंबेडकर और हिंदू महासभा के जेपी श्रीवास्तव अड़े रहे। आंबेडकर को मालूम था कि उनकी लोकप्रियता गांधी का साथ देने से नहीं बल्कि उनका विरोध करने से ही बढ़ेगी। साथ ही वे अपने मंत्रालय के माध्यम से मजदूरों के लिए भी काम करके अपना जनाधार बढ़ा रहे थे। इस बीच उन्होंने रानाडे पर एक व्याख्यान दिया जिसमें गांधी और जिन्ना की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें अहंकारी और आत्मश्लाघा से ग्रसित व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि यह लोग अपनी चापलूसी करनेवालों को ही पसंद करते हैं।

यहाँ यह देखना रोचक है कि एक तरफ बाबासाहेब महात्मा गांधी से किए गए पूना समझौते के बाद भी उनके प्रति अपने नजरिए में किसी प्रकार की नरमी लाने को तैयार नहीं थे तो दूसरी तरफ उनके कुछ विचार हिंदू महासभाइयों के नजदीक जा रहे थे। उस समय देश में मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा जिस द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के पूरक दिख रहे थे उस आग में घी डालने का काम बाबासाहेब की किताब ‘थाट्स ऑन पाकिस्तान’ ने किया। 1940 में आयी इस किताब को बाद में ‘पाकिस्तान आर पार्टिशन आफ इंडिया’ के नाम से प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक भारत के विभाजन का समर्थन करती है और कहती है कि मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं और उन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया है इसलिए वे एक राष्ट्र में एकसाथ रह नहीं सकते।

महात्मा गांधी इसके ठीक विपरीत मत व्यक्त कर रहे थे और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर यह साबित करना चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश में हजारों साल से एकसाथ रहते आए हैं और उनके बीच विवादों के बावजूद बहुत कुछ साझा है। गांधी तो उन्हें अपनी दोनों आँखें कहते थे और यह भी कहते थे कि धर्म के आधार पर राष्ट्र का गठन उचित नहीं है। गांधी का यह भी मानना था कि इस देश के ज्यादातर मुसलमानों की पिछली पीढ़ियाँ तो हिंदू ही थीं इसलिए उनमें कोई नस्ली भेदभाव नहीं था। विभाजन के विरुद्ध गांधी का यह भी बयान था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। हालांकि वे विभाजन को रोक नहीं सके लेकिन विभाजन के साथ ही उनकी लाश भी गिरी।

‘थाट्स ऑन पाकिस्तान’ में आंबेडकर ने लिखा, “मुसलमान एक राष्ट्र हैं। इस देश पर जिसकी निष्ठाएँ संशय से भरी हुई हैं उन मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की अपेक्षा हिंदुस्तान के बाहर चले जाना अधिक योग्य है। …..भारत विभाजन हमें मान्य करना चाहिए। केवल मान्य ही नहीं अपितु आगे के दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुसलमानों की जनसंख्या की अदला बदली करनी चाहिए।’’ आंबेडकर के एक और जीवनीकार डा सूर्यनारायण रणसुभे ने लिखा है, “पूरी निर्भीकता के साथ उन्होंने इस्लाम की प्रतिगामिता को स्पष्ट किया है। मुसलमानों की मानसिकता जनतंत्र के अनुकूल नहीं है। उनकी राजनीति मुख्यतः धर्म आधारित होती है। मुसलमान समाज सुधार के विरोध में होते हैं। उन्हें अपना धर्म वैश्विक लगता है। अपने धर्म के प्रति उनमें अहंकार है। इस्लाम के जिस बंधु–भाव की प्रशंसा की जाती है वह वास्तव में सर्वव्यापक और शाश्वत नहीं है। उनका बंधुत्व उनके धर्मावलंबियों तक सीमित है। अन्य धर्मियों के प्रति उनमें तिरस्कार होता है। उनकी राजनिष्ठा भी धर्म से जुड़ी होती है।’’(बाबा साहेब आंबेडकर—डा सूर्यनारायण रणसुभे)।

इसके अलावा आंबेडकर कहते हैं, “मुसलमानों में अब (1940)एक नई चेतना विकसित हो रही है। उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र दे देना चाहिए। अखंड हिंदुस्तान कभी भी सेंद्रिय और एकजीव(समरस) नहीं हो सकता।’’

उनकी इस किताब पर महात्मा गांधी ने तो कुछ नहीं लिखा लेकिन गांधी के एक प्रमुख अनुयायी डा राजेंद्र प्रसाद ने उसका जवाब लिखकर दिया। कांग्रेस हिंदू-मुस्लिम रिश्तों और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के बारे में क्या सोचती थी इसकी एक झलक मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस भाषण से मिलती है जो उन्होंने 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया था। मौलाना का यह भाषण आज के संदर्भ में गौर करने लायक है और यह उनके लिए एक नसीहत है जो हिंदू राष्ट्रवाद का दायरा बढ़ाकर उसमें आंबेडकर को शामिल कर रहे हैं या बाबासाहेब के सभी विचारों को सही बताते हैं।

मौलाना कहते हैं, “मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे इस पर नाज है। इस्लाम की तेरह शताब्दियों की शानदार परंपराएँ मेरी विरासत हैं……इसके साथ ही मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पर भी नाज है। मैं हिंदुस्तानी कौम की अविभाज्य एकता का एक हिस्सा हूँ।

यह हिंदुस्तान की ऐतिहासिक नियति है कि अनेक नस्लों, संस्कृतियों और धार्मिक मतों के लोग उसकी तरफ दौड़कर आएँ और अनेक कारवाँ यहाँ पहुँचकर विराम पाएँ…….यहाँ पहुँचे आखिरी कारवाँ में एक, इस्लाम को मानने वालों का भी था।……

हम अपना खजाना अपने साथ ले आए और हिंदुस्तान के पास अपनी विरासत की बेशकीमती चीजें थी हीं। ….उसके बाद से पूरी ग्यारह शताब्दियाँ निकल गयी हैं। इस्लाम का हिंदुस्तान की जमीन पर वैसा ही दावा है जैसे हिंदुत्व का है। अगर हिंदुत्व हजारों वर्षों से यहाँ रहनेवालों का मजहब रहा है तो इस्लाम भी हजार साल से ज्यादा रहनेवालों का मजहब है। जिस तरह हिंदू अपने हिंदुस्तानीपने और मजहब पर नाज कर सकते हैं वैसे ही हम हिंदुस्तानी और मुसलमान होने पर नाज कर सकते हैं। मैं इस दायरे को थोड़ा और बड़ा करूँगा। भारतीय ईसाई भी समान रूप से यह कहने के हकदार हैं कि वे हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के एक धर्म अर्थात ईसाई धर्म को मानते हैं।

ग्यारह सौ साल के साझा इतिहास ने हिंदुस्तान को हमारी साझी उपलब्धियों से समृद्ध किया है। हमारी जुबान, हमारी शायरी, हमारा साहित्य, हमारी तहजीब, हमारी कला, हमारी पोशाक, हमारे तौर-तरीके और रीति-रिवाज, रोजाना के जीवन में होनेवाली असंख्य चीजें, हर चीज पर हमारे साझेपन की छाप है। और हमारे जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं बचा है जिस पर इसकी छाप नहीं पड़ी है। यह साझा जायदाद साझा कौमियत की विरासत है और हम इसे छोड़ना और उस स्थिति में लौटना नहीं चाहते जब साझा जीवन शुरू नहीं हुआ था।’’

मौलाना का यह भाषण हिंदी में न होकर हिंदुस्तानी में है जिसमें उर्दू और अरबी की तासीर मिली हुई है। वह बेहद ओजस्वी है और उसे सुनकर लगता है जैसे मौलाना की जुबान में गांधी द्विराष्ट्र के तमाम सिद्धांतकारों को जवाब दे रहे हैं। वह जवाब सबसे पहले जिन्ना को है, सावरकर को है और डा आंबेडकर जैसे अस्पृश्य समाज के उन नेताओं को भी है जो मुसलमानों के साथ निभाना नहीं चाहते।

इसीलिए बाबासाहेब के वे अनुयायी जो स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष हैं वे बाबासाहेब के इन विचारों पर थोड़ा शर्माते हैं। डा सूर्यनारायण रणसुभे तो कहते हैं, “उनके विचारों से ऐसा लगता है कि मुसलमानों और खासकर भारतीय मुसलमानों के प्रति वे पूर्वाग्रहग्रस्त थे। करीब पचास वर्ष (1998) की इस लंबी यात्रा के बाद यह स्पष्ट है कि मुसलमान इस देश और संस्कृति के प्रति उतनी ही गहराई से जुड़े हुए हैं जितनी गहराई से हिंदू। ….तत्कालीन समाज में इन दोनों के संबंधों में जो तनाव पैदा हुए थे उस कारण शायद बाबासाहेब उपर्युक्त निष्कर्षों पर पहुँचे थे। भारतीय मुसलमान धर्मान्तरित मुसलमान हैं। …भयंकर दरिद्रता उनमें भी है। हिंदू जाति व्यवस्था उनमें घुस गयी है। वे धर्मान्ध हैं इसलिए उनको नकारा जाए यह कोई तर्क नहीं है। बाबासाहेब के विचारों में जो गतिशीलता है उससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर वे कुछ और वर्ष जीवित होते तो अपने विचारों में परिवर्तन कर लेते।’’ (डा बाबासाहेब आंबेडकर—- डा सूर्यनारायण रणसुभे)।

(जारी)

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.