— कनक तिवारी —

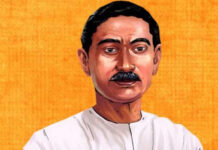

23 जनवरी भारतीय युवाओं के सिरमौर नेताजी सुभाषचंद्र बोस से आत्म साक्षात्कार का दिन है। अग्निमय नायक सुभाष बोस राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की कड़ियल छाती का लावा हैं। ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा‘ और ‘गुलामी के घी से आजादी की घास बेहतर है‘ जैसे पौरुषपूर्ण नारों के साथ सुभाष बाबू कांग्रेस के कथित क्लैव्य के बरक्स चुनौतीपूर्ण मुद्रा में खड़े हुए थे। तरुणाई ने स्वतंत्रता आन्दोलन में कहीं मुकाम पाया था, तो वह मध्यप्रदेश की त्रिपुरी में 1939 में। जब इस सदाबहार नौजवान ने गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभि सीतारामैया को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मुकम्मिल तौर पर परास्त किया था। बीमार सुभाष को देखकर भी अच्छे अच्छे सूरमाओं को बुखार चढ़ जाता था।

इतने महान सुभाष को इतिहास की मुख्यधारा से अलग करने का षड़यंत्र किया गया। परिस्थितियां इस तरह करवट लेती रहीं कि कालजयी नायक केन्द्रीय भूमिका से बेदखल कर हाषिए पर खड़ा कर दिया गया। कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित सुभाष-स्मृति-केन्द्र में जाते ही इतिहास गर्म सांसें लेने लगता है। राज्य और केन्द्र सरकारों की उपेक्षा का यह आत्मा-केन्द्र नवयुवकों को ललकारता है। जिस चरित्र की आग से कलंक की कालिखें भस्म होती रहीं, वह स्मृति-केन्द्र अशेष जननेता के स्तर का नहीं है। हुए होंगे बहुत से बौने तीसमार खां-चाहे दक्षिणपंथी या वामपंथी, उनको लेकर सरकारें बिछी जा रही हैं। बीसवीं सदी का यह भूकम्प पारम्परिक इतिहासकारों और राजनेताओं की जड़ता को हिला नहीं पाया है। उन पर ‘जापानियों का एजेन्ट‘ और ‘तोजो का कुत्ता‘ जैसी फब्तियां भी कसी गईं। उनके चरित्र तक पर लांछन लगाए गए। लेकिन इस लोकनायक का यश अक्षुण्ण है। त्रिपुरी तक में उनकी स्मृति का सम्मानजनक रखरखाव नहीं है।

त्रिपुरी कांग्रेस पर पुस्तक सम्पादित करने में सामग्री चयन को लेकर मुझे काफी दिक्कतें आईं। पुस्तक की प्रति प्रख्यात पत्रकार अरुण शोरी को मिलने पर उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि वे खुद उसी विषय पर पुस्तक लिख रहे थे। सुभाष बोस द्वारा संस्थापित आजाद हिंद फैाज के कौमी तरानों का एक श्रव्य कैसेट जब मैंने तैयार कराया, तो उसकी मूल धुनों के रचयिताओं की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसमें सुभाष बाबू का ओजमय आव्हान भी दर्ज किया गया है। सुभाष बाबू की सबसे बड़ी देन गिरे टूटे भारतवासियों के मनोबल में पौरुष का वीर्य भरना था। इस देश की तरुणाई को जब उन्होंने मातृभूमि की बलिवेदी पर मर मिटने की हुंकार लगाई, तब लगा जैसे पुराणों के पन्नों में जान पड़ गई हो। लगा जैसे हमारे विद्रोही संतों की आत्मा का स्वर उनके कंठ के पर्तों को चीरकर समा गया हो। लगा जैसे दुर्गा सप्तशती की विद्रोहिणी भाषा बीसवीं शताब्दी का इतिहास बदल देने गरज उठी हो।

मैं जब सिंगापुर गया हूं, उस मैदान पर जरूर गया हूं जहां सुभाष बोस ने जंगे आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले पचास हजार से अधिक नवयुवकों को ऐतिहासिक उद्बोधन दिया था। एक गुलाम, दहशतजदा कौम की धमनियों में लावा भरना असम्भव कार्य था जो सुभाष बाबू ने कर दिखाया। उनका ‘दिल्ली चलो‘ का नारा फिजा में ‘इन्कलाब जिन्दाबाद‘ के पूरक के रूप में गूंज रहा है। उस मैदान पर खड़े होने से भुरभुरी होती है। लगता है जैसे भारतवासी होना अन्तरराष्ट्रीय गौरव की बात है। उनका यश हर भारतीय के लिए संचित निधि की पूंजी की तरह है जिसके ब्याज से ही हमारी पीढ़ियों का काम चलता रहेगा।

सुभाष बोस आई.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण कर श्रेष्ठ नौकरशाह बन सकते थे। इस कालजयी हस्ताक्षर ने अंगरेजों का रबर स्टाम्प बनना स्वीकार नहीं किया। काजी नजरुल इस्लाम के धर्म निरपेक्ष छंद, रवीन्द्र संगीत और विवेकानन्द के शौर्य के साथ सुभाष बोस की उपस्थिति बंगाल के जीवन का स्पन्दन है। गांधीजी से व्यापक असहमति के बावजूद आजाद हिन्द फौज में ‘गांधी ब्रिगेड‘ नाम रखना उदार नेता के वश की बात थी। उनके अशेष साथी कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लन और कैप्टेन लक्ष्मी सहगल का सम्मान समारोह जब मैंने आयोजित किया तो उनकी आंखों में सुभाष बाबू की द्युति हमें दिखाई दी थी। लेकिन इतने सारे बड़प्पन के बावजूद सुभाष बोस देश की सक्रिय जिन्दगी का सोमवार से शनिवार अर्थात् जीवित एजेण्डा नहीं बन सके। उन्हें अवकाश का महापुरुष बना दिया गया है अर्थात् वे केवल अपने जन्मदिन और पुण्यतिथि पर याद किए जाने के मोहताज हैं।

‘नेताजी‘ एक जनवादी सम्बोधन है। वह बेहतर लोकतांत्रिक, संवैधानिक और जनपदीय अभिव्यक्ति है। महात्मा, सरदार, पंडितजी, देशरत्न, भारत कोकिला, मौलाना, देशबंधु, महामना, राजर्षि, लोकनायक, आचार्य, लोकमान्य जैसे बीसियों संबोधनों के साथ ऐतिहासिक संगति, संयोग और प्रयोजनीयता के बावजूद ‘नेताजी‘ जनभाषा के प्रतीक हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें अभियुक्त भाव से नेताजी का स्मरण करती हैं। इस कालजयी समाज विचारक का दर्शन बूझे बिना देश में नेताजी के रूमानी एडवेंचर और खाकी सैनिक वर्दी में लैस एक क्रांतिकारी की उनकी छवि प्रचारित करते रहने में नेताजी का ज्यादा नुकसान है। संदेहास्पद स्थितियों में हुई उनकी मृत्यु को भी खूब भंजाया गया। उन्हें मिथकों, रहस्यों और किंवदन्तियों का चरित्र बनाकर रखने से भारतीय पत्रकारिता सनसनी तो फैलाती रही, लेकिन उसने वह गवेषणात्मक दृष्टि खो दी जो नेताजी के यश से ज्यादा उनके विचारों को भारतीय संविधान, प्रशासन और राजनीति के लिए कारगर बनाती।

दरअस्ल आजादी की लड़ाई के सूरमा अपने वक्त से काफी आगे सोच रहे थे। उनके समकालीन समर्थक, आलोचक और तटस्थ लोग औसतबुद्धि के लोग थे। इतिहास के समाज-वैज्ञानिक अध्ययन की परम्परा से विरत बीसवीं सदी में बुद्धिजीविता के इलाके में मार्क्सवादियों का कब्जा रहा है। उनमें राष्ट्रीय दृष्टि का विकास ही नहीं हो सका। धुर दक्षिणपंथियों ने गाल बजाने के अलावा किया क्या है? दिक्कत यह है 1942 के ‘भारत छोड़ो‘ आन्दोलन का इतिहास वे उनसे प्रमाणित कराते हैं, जो उस समय पैदा तक नहीं हुए थे। इसके बरक्स उस स्वतंत्रता सैनिकों का आंखों देखा हाल तक इतिहास-दृष्टि में उल्लिखित नहीं होता। सुभाष बोस इतिहास निर्माता थे। उनके योगदान को जांचने के लिए पश्चिमी प्रगतिशील चश्मे की जरूरत नहीं है। सुभाष बाबू को दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों की काठी पर भी नहीं चढ़ाया जा सकता। इस महान जननायक में भारत ही भारत कुलबुलाता था। जर्मनी और जापान तक का उनका सफल यश आर्य नस्लवाद या एशियाई मुल्कों की एकजुटता के लिए नहीं था। उन्होंने रूस और चीन से कोई मदद नहीं ली। सुभाष बाबू केवल भारत को आजाद कराने के मिशन पर अपना जीवन होम करते रहे। उनकी यही केन्द्रीय चिन्ता थी। कम्युनिस्टों और हिन्दू महासभाइयों में कितने हैं जो आजाद हिन्द फौज और फारवर्ड ब्लाॅक में शामिल हुए?

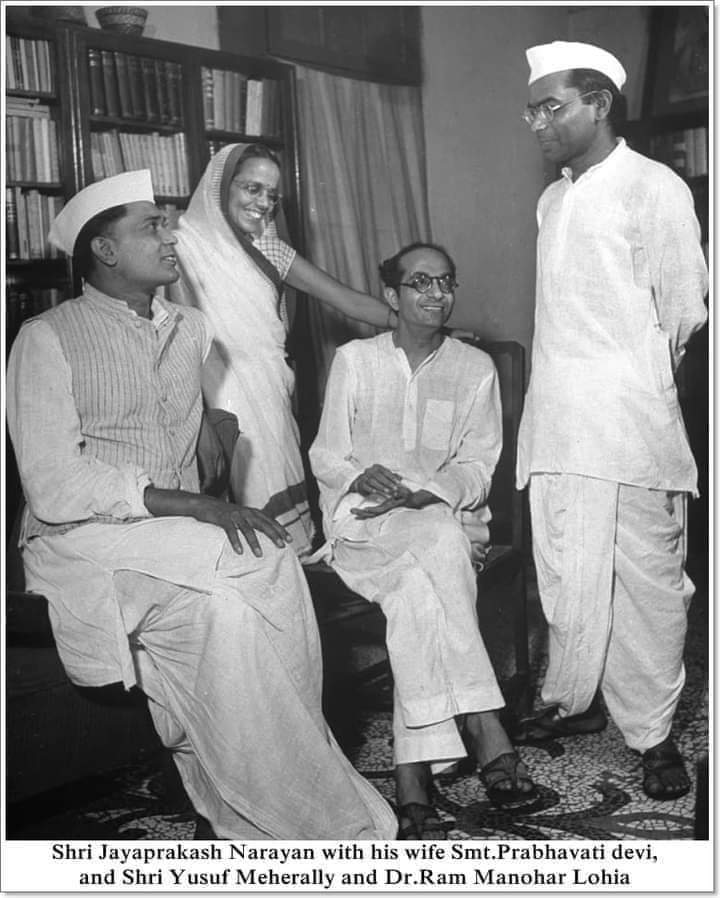

केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों के पाठ्यक्रम में सुभाष बाबू की कितनी हिस्सेदारी है? उनकी मिलिटरी जैसी पोशाक उनके विचारों पर वर्क की तरह क्यों चढ़ा दी जाती है? मौजूदा राजनेता अपनी घिनौनी विचार दृष्टि के लायक उन्हें बना लेने का उपक्रम क्यों करते हैं? स्वाधीनता आन्दोलन के अमर हस्ताक्षर आलू की सब्जी नहीं हैं, जिन्हें हर रंग, रूप और स्वाद की राजनीतिक तरकारी का कच्चा माल बना लिया जाए। उनकी अलग पहचान, उपस्थिति और निजता है। सुभाष बोस, भगतसिंह, मानवेन्द्रनाथ राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राममनोहर लोहिया, मदनमोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, लोकमान्य तिलक, अरविन्द घोष जैसे प्रखर बुद्धिजीवी राजनीतिक विचारधाराओं की फिक्स्ड डिपाॅजिट पूंजी नहीं हैं। पार्टियों को स्पष्ट करना होगा कि वे किसके कितने विचारों का समर्थन करती हैं या आचरण कर सकती हैं? महापुरुष उन पर फूल चढ़ाए जाने के लिए जन्म नहीं लेते। उनके विचारों की स्याही यदि किसी देष का भाग्य-लेख नहीं लिख सकती तो महानता का अर्थ ही क्या है? जिस अवाम के लिए वे मरे, खपे, उसे यह जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि उनके विचारों का समकालीन रूपान्तरण क्यों नहीं हो रहा है? सुभाष बोस बिजली या बैटरी से यंत्रचालित झुनझुना नहीं हैं जिसे बजाने का काम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य लोग करें और भावी इतिहास टुकुर टुकुर देखता रहे।

भारत में पैदा होना सुभाष बाबू का प्रारब्ध या संयोग था। भारत के लिए मर जाना उनका निर्णय था। अल्पायु में मरते मरते बचे सुभाष की एक कथा के अनुसार स्वामी विवेकानन्द उनके आंगन तक आए थे। अपनी आभा उन्होंने सुभाष के शैशव पर उलीच दी थी। उनके विचारों का यथेष्ट प्रकाशन-प्रचार तक नहीं हुआ है। यह काम भी उनके वंशजों को करना पड़ रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बजट का सैकड़ों करोड़ रुपया दागी मंत्रियों की लोक छवि के विज्ञापन देने में खर्च होता रहता है। लाखों रुपये केवल एक विज्ञापन के लिए खर्च कर दिए जाते हैं। इतिहास के कीड़े मकोड़े इतने महत्वाकांक्षी क्यों होते हैं? जितनी तस्वीरें भ्रष्ट मंत्रियों की छपती हैं, उतनी तो राष्ट्र निर्माताओं की नहीं। स्कूली बच्चों के बीच राष्ट्रनायकों की किताबें क्यों नहीं मुफ्त वितरित की जा सकतीं? इससे उनमें अपना निजी पुस्तकालय विकसित कर पढ़ने की वृत्ति विकसित होगी। यदि बेहूदे प्रचार के सरकारी विज्ञापनों पर लोक-सेंसर लगा दिया जाए तो स्वतंत्रता के नियामकों का पूरा साहित्य राष्ट्र को इक्कीसवीं सदी सौगात के रूप में सौंप सकती है।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.