दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक माने जानेवाले अल्बर्ट आइंस्टीन अपने शुरुआती दौर में दो महान वैज्ञानिकों को ही अपना आदर्श मानते थे . एक वैज्ञानिक न्यूटन और दुसरे वैज्ञानिक मैक्सवेल. उनके कमरे में इन्हीं दो वैज्ञानिकों की फोटो लगी रहती थी.

लेकिन बाद को दुनिया में अनेक प्रकार की भयानक हिंसक त्रासदी देखने के बाद आइंस्टीन ने अपने घर में लगे इन दोनों वैज्ञानिको के स्थान पर दो नई तस्वीरें लगा दीं. इनमें एक तस्वीर -महान मानवतावादी अल्बर्ट श्वाइटज़र की और दूसरी महात्मा गांधी की. इसे स्पष्ट करते हुए आइंस्टीन ने कहा था- ‘अब समय आ गया है कि हम सफलता की तस्वीर की जगह सेवा की तस्वीर लगायें ’

यहाँ मजेदार तथ्य यह भी है कि आइंस्टीन के आदर्श श्वाइटज़र स्वयं महात्मा गांधी के मुरीद थे.श्वाइटज़र ने अपनी पुस्तक ‘इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट’ में लिखा- ‘गांधी का जीवन-दर्शन अपने आप में एक संसार है. गांधी ने बुद्ध की शुरू की हुई यात्रा को ही जारी रखा है. बुद्ध के संदेश में प्रेम की भावना दुनिया में अलग प्रकार की आध्यात्मिक परिस्थितियां पैदा करने का लक्ष्य अपने सामने रखती है. लेकिन गांधी तक आते-आते यह प्रेम केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि समस्त सांसारिक परिस्थितियों को बदल डालने का पुनीत कार्य अपने हाथ में ले लेता है.’

सफलता के स्थान पर सेवा को अपना आदर्श घोषित कर देने वाले आइंस्टीन के जीवन-दर्शन में यह बड़ा बदलाव दिखाता है कि मनुष्य में ज्ञान का विकास रुकता नहीं है. जीवन के अनुभव, सामाजिक वातावरण और वैश्विक परिस्थितियां मनुष्य के विचार को और व्यक्तित्व को बदलती रहती हैं. फिर चाहे वह आइंस्टीन हों या महात्मा गांधी.

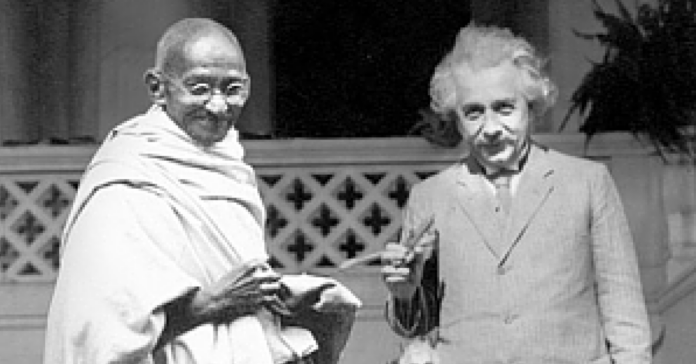

आइंस्टीन महात्मा गांधी से उम्र में केवल 10 साल छोटे थे. वे दोनों व्यक्तिगत रूप से कभी एक-दूसरे से मिले नहीं. लेकिन एक बार आत्मीयतापूर्ण पत्राचार अवश्य हुआ. यह चिट्ठी आइंस्टीन ने 27 सितंबर, 1931 को वेल्लालोर अन्नास्वामी सुंदरम् के हाथों गांधीजी को भेजी थी. इस चिट्ठी में आइंस्टीन ने लिखा- ‘अपने कारनामों से आपने बता दिया है कि हम अपने आदर्शों को हिंसा का सहारा लिए बिना भी हासिल कर सकते हैं. हम हिंसावाद के समर्थकों को भी अहिंसक उपायों से जीत सकते हैं.

उस समय महात्मा गांधी के असहयोग, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसे अहिंसक तरीकों के बारे में यूरोप और अमेरिका के अखबारों में लगातार लिखा जा रहा था और आइंस्टीन तक भी ये विचार पहुंचे होंगे.

गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए गांधीजी ने 18 अक्टूबर, 1931 को लंदन से ही इस पत्र का जवाब आइंस्टीन को लिखा. अपने संक्षिप्त जवाब में उन्होंने लिखा- ‘प्रिय मित्र, इससे मुझे बहुत संतोष मिलता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, उसका आप समर्थन करते हैं. सचमुच मेरी भी बड़ी इच्छा है कि हम दोनों की मुलाकात होती और वह भी भारत-स्थित मेरे आश्रम में.’

6 मई, 1931 को ब्राउन के पत्र का जवाब देते हुए महात्मा गांधी ने लिखा- ‘मेरा खयाल है कि प्रोफेसर आइंस्टीन का सुझाव सर्वथा तर्कसंगत है. और यदि युद्ध में विश्वास न करनेवालों के लिए युद्ध संबंधी सेवाओं में शामिल होने से इंकार करना उचित माना जाता है, तो इससे अनिवार्य निष्कर्ष यही निकलता है कि युद्ध का प्रतिरोध करनेवालों को कम से कम उनके साथ सहानुभूति तो रखनी ही चाहिए, भले ही उनमें अपने अंतःकरण की खातिर कष्ट सहन करने वाले लोगों के उदाहरण पर स्वयं अमल कर सकने जितना साहस न हो.’

दो अक्टूबर, 1944 को महात्मा गांधी के 75वें जन्मदिवस पर आइंस्टीन ने अपने संदेश में लिखा था, ‘आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़-मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता-फिरता था’

30 जनवरी, 1948 को जब गांधीजी की हत्या हुई और पूरी दुनिया में शोक की लहर फैल गई, तो आइंस्टीन भी विचलित हुए बिना नहीं रहे थे. 11 फरवरी, 1948 को वाशिंगटन में आयोजित एक स्मृति सभा को भेजे अपने संदेश में आइंस्टीन ने कहा, ‘वे सभी लोग जो मानव जाति के बेहतर भविष्य के लिए चिंतित हैं, वे गांधी की दुखद मृत्यु से अवश्य ही बहुत अधिक विचलित हुए होंगे. अपने ही सिद्धांत यानी अहिंसा के सिद्धांत का शिकार होकर उनकी मृत्यु हुई. उनकी मृत्यु इसलिए हुई कि देश में फैली अव्यवस्था और अशांति के दौर में भी उन्होंने किसी भी तरह की निजी हथियारबंद सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया. यह उनका दृढ़ विश्वास था कि बल का प्रयोग अपने आप में एक बुराई है, और जो लोग पूर्ण शांति के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें इसका त्याग करना ही चाहिए.

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.