— संजय श्रमण —

ये सवाल, सोशल मीडिया की पैदाइश नहीं है। ये उन गलियों में भी गूंजता है जहाँ चूल्हों की आग से ज़्यादा तेज़ जात की लपटें जलती हैं। ये उस खामोशी में गूंजता है जहाँ बहस नहीं होती, सिर्फ़ आंखों की सिकुड़न हर बार एक नया सवाल बन जाती है। लोग कहते हैं, “तुम लोग अंबेडकर को जबरन सर पे चढ़ाये घूमते हो,”। ऐसा कहने वाले न अंबेडकर को समझते हैं, ना ख़ुद को ना इस देश को।

सबसे बदनसीब समाज वो होता है जो अपने ही मसीहा के करिश्मे को भूल जाता है। हम एक बदनसीब मुल्क में तब्दील हो गये हैं। हमें ना अपने पुरखों की विरासत की सही खबर है ना सही कदर है।

कहा जाता है, अंबेडकर ने कोई जेल नहीं काटी, लाठियाँ नहीं खाईं, क्रांतिकारी नारे नहीं लगाए। पर सोचो, क्या जाति से बड़ी कोई जेल होती है? वो जेल जिसमें न लोहे की सलाखें हैं, न ताले, लेकिन जन्म लेते ही आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाती है। भीमराव अंबेडकर उसी जेल में जन्मे—एक ‘महार’ के घर में, उस समाज में जहाँ पानी छूना जुर्म था, स्कूल जाना अपराध और आत्मसम्मान तो एक अकल्पनीय विलास ही था।

पर उन्होंने अंग्रेजों के ख़िआफ़ कोई आंदोलन नहीं किया, ना बंदूक़ उठाई। उनके हथियार थे—पेन, विचार और एक ज़िंदा असहमति। उन्होंने कबीर और फुले से सीखा कि जो परंपर तुझे कुचलती है, उससे विद्रोह करना फ़र्ज़ है। उन्होंने बौद्ध धर्म की करूणा और बुद्ध की तर्कशीलता को गले लगाया—क्योंकि यही धर्म उन्हें एक मनुष्य की जगह देत था। अंबेडकर किसी पुरानी स्मृतियों या महाकाव्यों में वर्णित रामराज्य या स्वर्णयुग नहीं चाहते थे।

वे कबीर का अमरदेसवा और संत रैदास का बेग़मपुरा चाहते थे। एक ऐसा भारत जहाँ मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई सीढ़ी, कोई दीवार न हो। ख़ास तौर से वो सीढ़ीदार ग़ैर बराबरी ना हो जो भारत की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने बनाई है। अबेडकर की नज़र से देखें तो वर्ण और जाति असल में अव्यवस्थाएँ हैं, व्यवस्थाएँ नहीं।

जब वे संविधान बना रहे थे, तब जर्मनी में नाज़ियों की तानाशाही ख़त्म हो रही थी। दुनिया को एक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो रही थे। लेकिन भारत के सामने सवाल था: सदियों की ब्राह्मणवादी तानाशाही कैसे टूटे? सदियों से हज़ारों जातियों में बाँटा गया समाज कैसे एक हो? अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भारत के ग़रीब किसानों, मज़दूरों और महिलाओं को सच्ची आज़ादी कैसे मिले? एक दिन अंबेडकर संविधान सभा में खड़े होकर बोले, “हमने राजनीतिक आज़ादी पा ली है, पर सामाजिक और आर्थिक समानता अभी दूर है।” उनका यह कथन केवल चेतावनी नहीं था—यह एक शोषित आत्मा की चीख़ थी, जो आने वाली कई सदियों तक गूंजेगी।

एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास में कहा, “इतिहास वीरों का होता है, अंबेडकर सिर्फ़ एक स्कॉलर थे।” एक दलित छात्र ने चुपचाप जवाब दिया, “सर, इतिहास जब तलवार से लिखा जाता है, तो इंसाफ़ नहीं होता। अंबेडकर ने कलम से वो लिखा जिसे आज हम ‘भारत’ कहते हैं।”

गांधी ने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाएँ बनाईं, उन सबका योगदान ज़रूरी था। हमें उनकी मेहनत और उपलब्धियों को भी कम करके नहीं देखना चाहिए। भारत को बनाने और चलाने में उनका अपना महत्व है। लेकिन अंबेडकर ने एक ऐसी ज़मीन तैयार की जिस पर एक सफाईकर्मी से लेकर एक वैज्ञानिक तक, सब बराबरी से खड़े हो सकें। उन्होंने सिर्फ़ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने उस अस्मिता को भी रूप और आकार दिया जिसे सदियों से कुचल दिया गया था। और इसीलिए उन्हें महान कहने में दिक्कत होती है—क्योंकि भारत में महानता भी जाति प्रमाण पत्र मांगती है।

याद रखिए, सक्षम और मज़बूत लोगों को इज्जत या आज़ादी दिलाना आसान काम है। लेकिन जिन्हें इंसान ही नहीं समझा गया हो, जिनके ज़हन में ख़ुद अपने इंसान होने और इंसानी हक़ों के बारे में कल्पना तक ख़त्म हो गई हो – ऐसे लोगों को आज़ाद करना एक बहुत बड़ा काम है। हालाँकि वो आज़ादी अभी भी अधूरी ही है। वर्ण-अव्यवस्था और जाति-अव्यवस्था आज भी बनी हुई है।

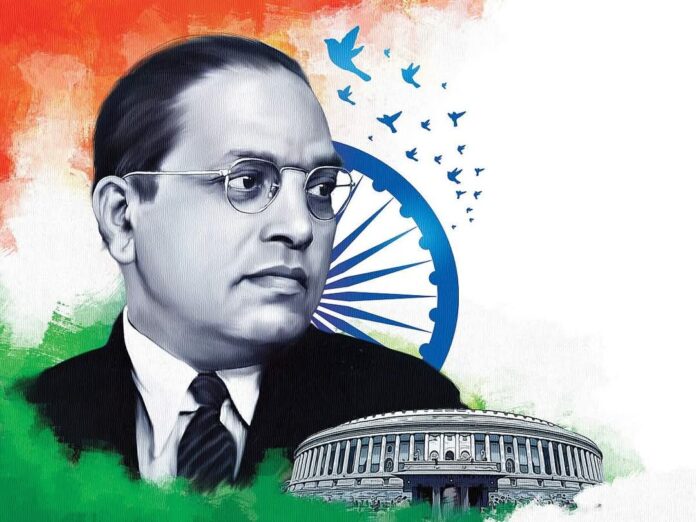

उनके पहनावे— सूट, बूट हाथ में किताब और आँखों में ज्वाला—को महज़ स्टाइल कहने वाले भूल जाते हैं कि वह सूट एक जवाब था। एक घोषणा थी कि ‘हम भी इंसान हैं, और हम भी विचार कर सकते हैं।’ ये घोषणा थी कि इस देश और संस्कृति प्राचीनतम वारिस हम हैं। हम किसान मज़दूर सब तरह के केमरे और अर्जक ही इस देश के निर्माता हैं। वे चीथड़ों में लिपटे रहने को अभिशप्त नहीं हैं। वे भी सूट बूट पहनकर ज्ञान की बातें बोल सकते हैं।

अंबेडकर ने नये मुहावरे रचे, बदलाव क्रांति और तरक़्क़ी का अपना एस्थेटिक्स बुना। उन्होंने जातिवाद की जड़ें उखाड़ीं—न चिल्लाकर, न हथियार उठाकर—बल्कि एक-एक शब्द से, अनुच्छेद से, तर्क से।

सन् 1927 में महाड सत्याग्रह, सन् 1930 का नासिक कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, और सिर 1935 में धर्म परिवर्तन की घोषणा—इन सबमें जो दिखाई नहीं देता वह है वो चुपचाप जलती आग, जो कहती है, “हम अब चुप नहीं रहेंगे।” उनके इन क़दमों ने भारत के ब्राह्मणवादी ढांचे की नींव को हिला दिया।

आज जब एक दलित छात्र बिना जाति छुपाए परीक्षा हॉल में बैठता है, जब एक दलित लड़की किताब उठाकर डॉक्टर बनने का सपना देखती है, जब कोई सफाईकर्मी सिर उठाकर अपने अधिकार की बात करता है—तो वहाँ पास ही कहीं अंबेडकर खड़े होते हैं। वे कहीं दिखते नहीं, लेकिन हर जगह मौजूद होते हैं – अपनी किताब थामे हुए।

ये सच है कि प्रचलित अर्थों में उन्होंने कोई तीर नहीं मारा। पर उन्होंने वह दिशा दी जिसमें हर तीर निशाने पर लगता है। उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, पर एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर इंसान का मंदिर मस्जिद सुरक्षित रह सकता है।

तो अगर आज भी कोई पूछे—“अंबेडकर ने किया ही क्या है?”—तो जवाब सिर्फ़ किताबों में मत ढूंढो। उसे अपने आस-पास ढूंढो। अपने अधिकारों में, अपने विचारों में, अपने खड़े होने के हक़ में। और जब अगली बार कोई कहे—“अरे यार! ये अंबेडकर क्या चीज़ है?”—तो बस इतना कहना: “अंबेडकर वो ज़मीन है, जिस पर तुम खड़े हो ।”

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.